全城7x24小时免费上门,您的生活服务帮手

近年来,汽车市场热度不减,车主们为了买车而激动不已,然而背后潜藏的风险和陷阱却常常让人始料未及。在这一背景下,顾先生的购车遭遇成为讨论的焦点,揭示了现今汽车销售中普遍存在的问题。顾先生的本意是为妻子购买一辆宝马325Li作为礼物,意外却在低价诱惑、疲劳战术与法律纠纷中深陷泥潭。本文将结合他的经历,从多个角度剖析购车时的坑点与应对策略,以警示更多消费者在复杂的购车环境中有效保护自我权益。

顾先生的故事开始于一次偶然的网络搜索。他看到一则吸引眼球的广告,声称宝马325Li的落地价仅需21万元。这样的价格对比市场上常见的30万元左右的报价,无疑令他心动不已,哪怕心中暗想这似乎太便宜了些。他拨打了广告上的电话,听到销售人员拍着胸脯保证:“绝对能做到!”诸如此类的承诺,瞬间点燃了顾先生的购车激情。

等他抵达4S店却发现,销售员的言辞与先前承诺相去甚远。就像魔术师的把戏,眼前的“魔法”仿佛一瞬间消失殆尽。当顾先生得知所谓的“21万元”根本是325i而非325Li的价格时,他的内心无疑是一阵剧烈的失落。销售人员依然不容分说,强调325Li的价格是22.2万元。这样的“价格游戏”无疑就是用低价吸引客户进店,待客户上钩后再利用种种借口推高其真实价格。由此可见,购车前的咨询与了解并未助他一臂之力,反而成为了精明销售手中的一张牌。

销售人员出色的说辞以及现场的秀丽环境,顷刻间让顾先生与妻子感到了一种无形的压力。他们在4S店待了两三个小时,疲惫不堪却不得不与销售谈判。限时促销的利诱与“今天是最后一天”的紧张情绪交织,令顾先生逐渐失去判断能力。即使他突然意识到车型不符,也因疲惫而错失了仔细阅读合同的机会。在这些心理战术的影响下,他在一纸合同上签下了名字,却没看清上面写着的“325i”字样。

值得注意的是,汽车销售背后常常暗藏着深厚的心理学知识。销售人员深谙人在疲惫时的决策能力较低,加之销售策略中的时间压力伴随其他心理暗示,进而有效提高销售成功率。他们用这种“疲劳战术”让顾先生如同被赶鸭子上架,最终陷入销售的设计之中。

这场购车的旅程不仅仅是购买一辆车。合同的签署意味着各种法律责任,以及后续维权的困难。当顾先生回到家,反复琢磨时,他突然意识到,自己定金交出的2万元已经成了一个巨大的烫手山芋。根据法律规定,定金具有保证合同履行的性质,仅在签约方存在违约时,才有可能退还。然而,在4S店的角度看,顾先生一旦签署合同,定金便如同石沉大海,即便其上有诸多模糊和误导性信息。

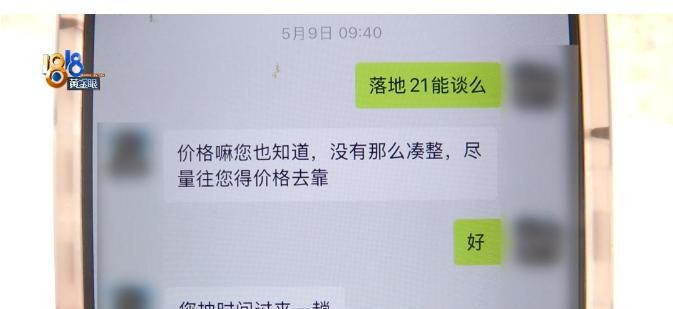

面对顾先生的请求,销售人员毫不留情,冷漠地表示合同生效,拒绝退还定金。这一行为虽在法律上或许站得住脚,但却在道德上饱受争议。顾先生翻找出早前的聊天记录,发现销售员在电话与微信中曾明确用“325Li落地21万左右”进行宣传。但当真正到店时,销售便以“价格属于区间报价,车主到店后我们会告知实际价格”为借口逃避责任。这一切让顾先生觉得,自己仿佛是一个被欺骗的投资者,而这种无力感在愤怒的同时更让他感到苦恼。

法律的复杂与经济利益的交织使得维权之路异常曲折,顾先生对此感到无比绝望。消费者在汽车市场中一直披荆斩棘,然而,当真正面临问题时,如何识别和应对则成为了万千购车者亟待解决的难题。面对销售的强推与公司制度的限制,普通消费者究竟该如何自我保护?

消费者需要律己,明白签署前的承诺与口头协议并不具备法律效力。购车时,应该如同审查一份重要文件,细致地查阅每个条款的具体内容,尽量确保所有承诺都被写明在合同中。如果无法理解,就该主动要求销售逐一解释,确保自身对条款的全面了解,切忌因人情与疲惫而蒙混过关。

保持证据的完整性是每个消费者的权利。无论是聊天记录、咨询报价,还是合同的扫描存档,真实的证据都能在关键时刻为维权提供支持。根据顾先生的经历来看,早期的聊天记录就成为了他维权的有力证明。消费者应当意识到,这些信息不是个人隐私,而是未来争取权益的砝码。

在面对汽车行业暗藏的潜规则时,消费者也应当反思市场的不公。近年来,汽车行业内的投诉案件屡见不鲜,各种“低价诱惑”、销售“套路”依然盛行。有数据显示,车主在购车后投诉的比例高达30%,其中相当一与信息不对称与销售手法不当有关。由此,车主不仅要有敏锐的洞察力,还需具备坚定的维护意识。

聪明的消费者在购车前应多做功课,通过对比不同4S店的报价与政策,综合评估性价比。如果发现异常,应及早发出警报,避免因短视而大失所望。了解汽车行业现状、市场行情也是保障自身权益的基础。对比多家4S店的报价,有时甚至遭遇横向的价格对比,让消费者在价格波动中寻得绝对的实惠。

更深入的是,购车者需提高自身的法律意识,了解各类购车的法律法规。遵从法律,不仅能有效维护自身权益,还能对潜在的侵权行为形成威慑。建议消费者在购车时咨询法律专家,以评估合同中的条款是否合理、合规。同时,保持冷静,以理性的态度去分析问题,而非冲动行事。通过正确的法律程序,层层推进,消费者才能更好地维护自身合法权益。

在购车的路途上,顾先生的经历无疑是一个警钟,照亮了前方行驶的道路。我们看到,不同的消费者有着相似矛盾的心态,极易被五光十色的广告与热情的销售冲昏头脑,这是推动行业黑暗与不法行为滋生的根本原因。但凡在购车环节中,消费者能妥善应对每一个细节,做到心中有数,避免被办事人员一言一语所引导,才能在花费心血与金钱之后,真正收获属于自己的那份安全感与满意度。

归根结底,购车不应成为一种冲动,而应是一次成熟稳重的投资。购车者在掏出辛苦赚来的钱款时,更需要进行反思与自我保护。这不仅是对自身价值的重视,更是对整个汽车市场的一种警示。也许我们不能改变整个行业,但可以改变的是对自身权益的捍卫意识。积极运用法律,增强讨论与交流,通过有力的消费者维权行动,共同推动汽车市场的健康发展。

我们希望更多人能够从顾先生的经历中吸取经验与教训,加强规则意识,合法合规地去维护自己的经济利益。只有足球场上的每一次进攻都建立在团结与合作的基础上,购车路上的每一次交易才能在透明与信任的环境中完成。只有当消费者意识到保护自身权益的不易,勇于捍卫自己的时候,才能让整个汽车销售行业趋向合理与和谐。

2025-05-25 11:40:37

2025-05-25 11:40:37

2025-05-25 11:40:37

2025-05-25 11:40:37

2025-05-25 11:40:37

2025-05-25 11:40:37

2025-05-25 11:40:37

2025-05-25 11:40:37

2025-05-25 11:40:37

2025-05-25 11:40:37